源东乡东叶村是革命家施复亮、人民音乐家施光南的故乡。荼蘼花尽春将暮,这里漫山遍野的桃树早已褪去嫣红,取而代之的是一只只桃子挂满枝头,于青涩中带着粉红,等待人们的采撷,施复亮与施光南父子的故居就坐落在这片田野之上,一切正如施光南的乐曲《在希望的田野上》所表现的那样,宁静和谐、朴素淳美、充满活力。

清幽雅室怡性情

耕读人家出贤士

走进村中,一座古朴的建筑在一片新式楼房中格外醒目。东墙门额上“半耕半读”四字清晰可见。1933年,施复亮为了摆脱国民党的追捕回到叶村,与夫人抬石挑砖,合亲友之力建了这座房子,他还请了于右任先生题匾“半耕半读”挂在中堂,后又在东墙门额复书“半耕半读”。

门前竖着两块碑,一块写着金华县重点文物保护单位,日期是1996年12月28日。还有一块写有浙江省文物保护单位,时间是2006年3月16日。因为当地政府和居民的重视,故居保存得十分完好。据介绍,施复亮和施光南都曾在此居住,解放后施复亮将此故居捐献给本村办民校,之后一直为村里公用。自1995年以来,这里一直作为金华市爱国主义教育基地,并向社会免费开放。

故居占地面积共200平方米,是典型的清民时期江南一派的建筑风格,白墙黑瓦木椽飞檐。坐北朝南,平面布局呈长方形,主体建筑为一进五开间堂楼加左右楼梯间,两侧厢房各一间,形成三合院式院落,两侧贴建楼屋四间。

门前有一个小庭院,栽有翠竹、香樟、棕榈、桃花等花木。正值春夏之交,梅雨之际,烟雨蒙蒙中,每一片叶,每一朵花都沾着雨露,摇曳在薄雾之中。

施复亮在这座宁谧恬美的房子中,生活了一年半。白天,日出而作,日入而息;夜晚,挑灯夜读,红袖添香。在这期间他翻译了日本大内兵卫著的《财政学大纲》,后由上海大江书铺出版。

刚踏进屋子,就听见隔壁传来的戏曲声,引得游人纷纷驻足聆听。爷爷是个老戏迷,耳濡目染之下,竟也能听出是越剧《五女拜寿》选段。越剧独有的唱腔和这古朴的建筑搭配得天衣无缝,让人有种置身老上海的错觉,不知今夕何夕。陈列柜里放着施复亮先生生前使用过的唱片擦,于是脑子里一遍遍浮现电影里的场景:古老的房子,古老的唱片机,古老的曲调,施老先生与他的妻子翩翩起舞,落日余晖之下,窗外一枝桃花横斜而出。

除了房子本身的价值之外,故居内还收藏着许多施复亮和施光南父子往日的物件,这些都是研究施氏父子从普通农民子弟成长为时代名人的重要物证。

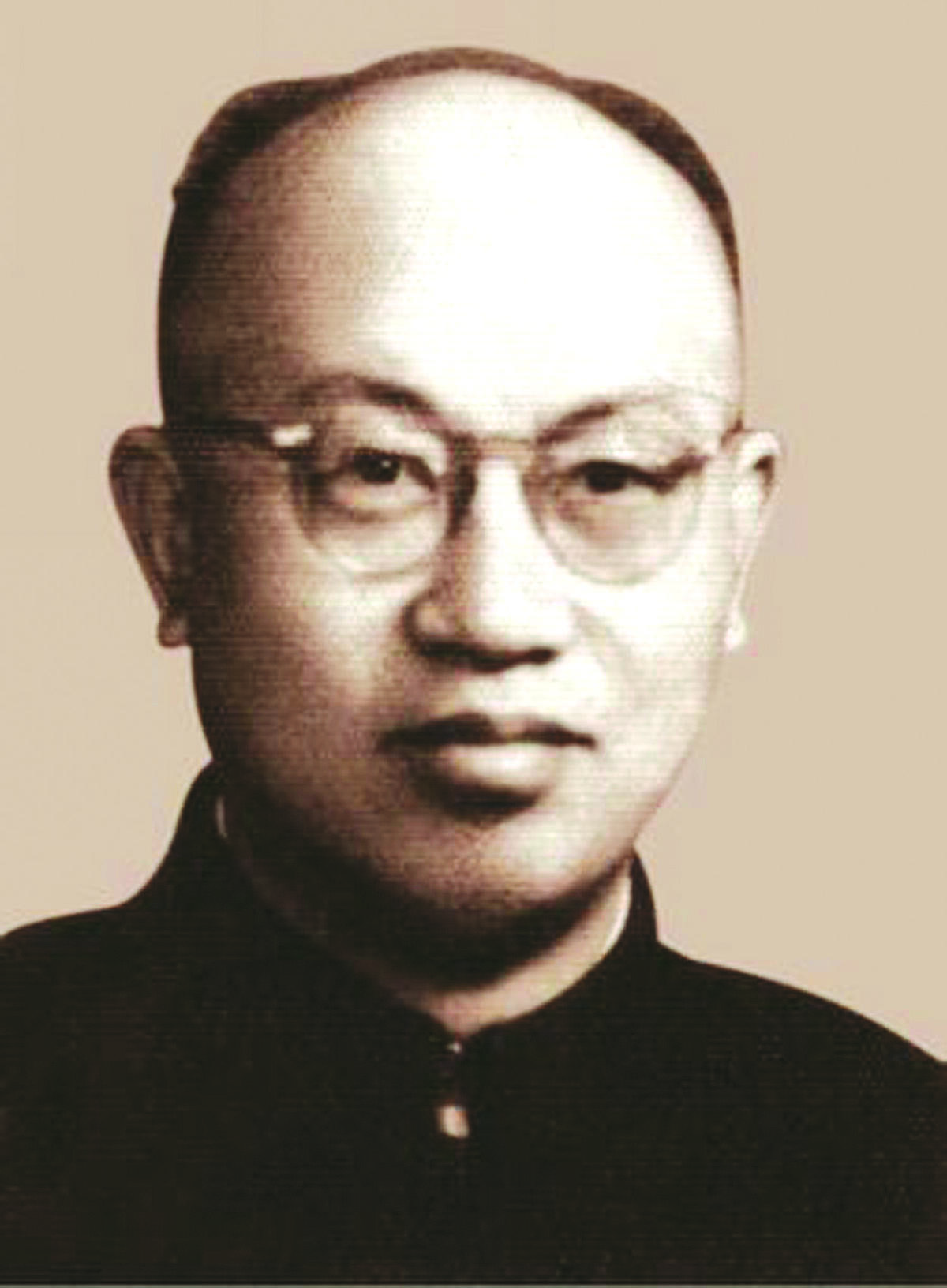

施复亮,原名施存统,是我国早期活动家、领导者。1899年冬生于东叶村。纵观他的一生,我们很容易发现他身上所具有的,也是我国早期革命家政治家所共有的品质:刻苦耐劳、勤俭朴素、积极创新。

施复亮:亮革命气节行朴素之风

梅花香自苦寒来

施复亮幼时贫寒,他的祖母徐氏,粗通文字却正直善良、独立坚强。她教育施复亮,如果做官就要做清官,不能贪财,要为老百姓办实事。这些都对施复亮日后的性格养成和政治活动产生了很大的影响。

他9岁入私塾,习读四书五经,两年后转入金华长山小学,学习刻苦,名列前茅。1917年,在大舅父资助下考取位于杭州的浙江第一师范学校。

在这期间,施复亮的母亲去世给他造成了巨大的打击和影响。他的母亲是十分典型的旧社会封建悲剧女性代表:因过度操劳又缺乏营养,导致双目失明兼患其它疾病,又因生活贫困得不到医治,同时还饱受丈夫的打骂和虐待,终于过早地离开人世,年仅45岁。

施复亮在《浙江新潮》发表了《非孝》一文,文中阐述了他的困惑:中国历来主张“孝道”,“百善孝为先”,我爱母亲,可是父亲虐待母亲;我要对母亲尽孝,就要反对父亲;可是,对父亲同样要尽孝,我又不能反对他。他认为一味尽孝是不合理的,要以父母、子女间平等的爱代替不平等的“孝”。此文一出,舆论哗然,认为这是洪水猛兽。由于文章洋洋洒洒通篇洋溢着对封建旧传统的反叛精神,施复亮被迫离开学校,这就是引起轰动的“一师风潮”。

离开“一师”以后,施复亮到北京参加工读互助团,不久回到上海,然后又去了日本。就在这个时期,施复亮接触到马克思主义的革命理论,并开始了自己的革命生涯。1920年3月施复亮来到上海,参加了陈独秀自倡的马克思主义研究会,6月底,全国最早的共产主义组织--上海共产主义小组成立,机关刊物就叫《共产党》,施复亮是发起人之一。

1922年施复亮被派遣去临时团中央工作,负责机关报《先驱》的编辑。1922年5月,中国社会主义青年团第一次全国代表大会在广州召开,他当选为团中央首任书记。1923年8月他辞去团中央领导工作,到由中国共产党骨干分子直接任教的上海大学教书,同时兼任《民国时报》副刊《觉悟》编辑。1925年到广州中山大学、黄埔军校、农民运动讲习所任教,后到武汉中央军事政治学校任教官兼政治部主任。期间他翻译了《资本论大纲》和《社会进化论》等作品。

1941年,施复亮失业,度日艰难,儿子施光南还不满一岁。有人劝告施复亮去投靠国民党,对此,施复亮严辞拒绝:“宁可饿肚皮,不投蒋介石”,表明了他不和国民党同流合污的清正之风。

发起中国民主建国会

抗战胜利后,施复亮积极参加民主运动,参与民主建国会的筹建,成为在国统区争取和平民主、反对国民党独裁统治的名著一时的战士。1946年2月12日,施复亮在重庆校场口事件中,惨遭国民党特务毒打以至脑震荡,激起了广大人民的愤怒。在医院中,施复亮口授由其妻子钟复光笔录发表了一篇题为《愤怒的抗议》的文章,揭露国民党的罪恶行径,他在文中指出:“我对于这种事实,不能不对于今天当权的国民党表示愤怒的抗议!”“我们个人是被打了,但是历史的车轮还是要向着我们所相信的方向进行的。”周恩来、陆定一等中共领导人在血案发生的当天下午,就赶往医院慰问了施复亮等人。

施复亮出院后,重庆的局势十分紧张。蒋介石已在策划发动全面内战,爱国民主运动受到镇压,民主人士受到监视。鉴于这种情况,6月初,施复亮与新华社的一些同志乘飞机迁往上海。但是国民党教育部已密令全国各学校,不准聘用施复亮任教。期间,施复亮没有工作,甚至连住房也没有着落,所幸得一位中共地下党员救济才渡过难关。

施复亮手稿

身居高位不忘初衷

新中国成立后,施复亮担任了国家劳动部副部长职务,生活条件有了很大的改善,但他仍然保持艰苦朴素的本色。他经常告诫家人:“我们家祖祖辈辈都是农民,不能忘记农村,不能忘记农民。”事实上,他一直以“农民的儿子”自居。

施复亮烟酒不沾,也不喝茶,只喝白开水,有多余的钱就立马存起来,一旦公益事业需要,马上慷慨解囊。如新中国成立初期,为救济上海失业工人捐款1145000元(旧币),1963年河北水灾捐款2000元,支持家乡办学捐助2000元。他自奉甚俭,家中一日三餐十分简单;他的一双皮鞋一穿20年;一件衣服,补了好几种颜色的补丁。在以身作则的同时,他对子女要求同样很严格,让他们都穿自己和夫人的旧衣衫。朋友家人都表示过不理解,但施复亮说,我们现在的生活是在胜利的条件下,和平的环境中,国家给予我们的待遇大大高于一般群众,我们应当自觉地节约,等全国人民的生活水平提高了,再同大家一起过好日子。

在施氏故居的陈列柜里放着施复亮用过的一只黑色手提包,五金破损,表皮起皱许多地方已经脱落,原以为是保管不当所导致的,但工作人员说这个皮包施复亮用了很多年,早就磨损却一直没有替换。

身居高位,却始终固守清贫,坚持本心,这样的品质在如今看来似乎冒着一股“傻气”,而这股“傻气”却正是当今社会所或缺的,因为“傻”,所以越发弥足珍贵。施复亮没有给家庭留下一分钱,却留下了很多值得后人学习和继承的宝贵的精神财富。

1952年施复亮因病而半身瘫痪,于1970年11月12日逝世于北京,死后骨灰放入八宝山第一室。

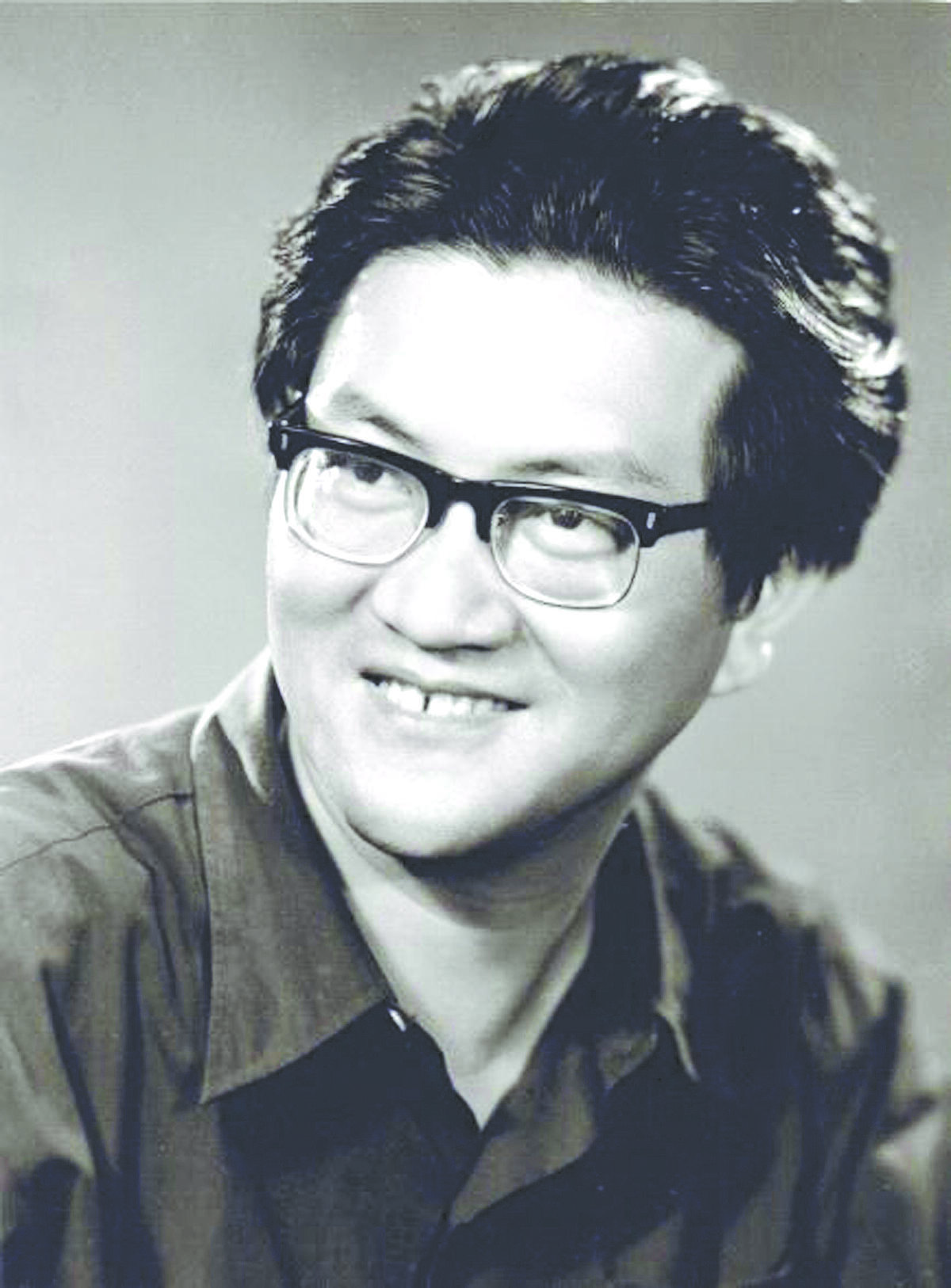

施光南是施复亮的儿子,中国当代著名作曲家,被誉为人民音乐家和时代歌手。他把一生都赋予了音乐,他谱写了一首首脍炙人口的时代赞歌,他是一代人心中的偶像,他目睹民族音乐从高潮到低谷,经受了流行音乐带来的巨大冲击,最后在遗憾和希冀中离世。

施光南:谱时代之曲抒人民心声

崭露头角

1940年8月22日施光南出生在重庆市南岸,在这里他度过了8年的时光,说起施光南,重庆人民依然津津乐道。有一年重庆市准备举办小学生音乐比赛,施光南所在的学校就举荐了他去登台竞技。赛前,音乐老师煞费苦心,为他精选演唱曲目。小小年纪的施光南却不以为然,另辟蹊径,哼哼唧唧,自编了一首歌:“春天到了,桃花开开,小鸟飞飞,黄鸳在树上叫。它们快活,我也快活,我们大家都快活。”没想到施光南一鸣惊人,居然荣获小学乙组第二名,抱着大木马奖品,凯旋而归。这支被他母亲记录下的歌曲,就是施光南的处女作《春天到了》。那年,他刚刚五岁。

施光南自小在音乐上展露了极高的天赋。印象中神童的造就总离不开家庭熏陶、耳濡目染、子承父业这些因素,可说来令人难以相信,酷爱音乐的施光南却名副其实地生长在一个“音盲”的家庭:姐姐习文,哥哥学工,妈妈办教育,爸爸搞经济,全都与音乐绝缘。既无渊厚家学,又无名师点拨,正如茫茫无垠的沙漠上,竟出现了一片绿洲,真是让人喜出望外。

锋芒毕露

1948年施光南回源东东叶村老家上小学,解放后随父母移居北京。此后,他的音乐才华全面喷发,在艺术之路上越走越远。

1956年盛夏,中央人民广播电台少年合唱团音乐会在人民剧场举行。谈笑风生的人们熙熙攘攘,鱼贯涌入明亮的大厅。此刻,没买到票的施光南,只能缓缓地踱着步子,徘徊在路灯的阴影下。有位好心的大叔看出了他的心思,免费赠送给他一张票,他如获至宝,欣喜地连连道谢。“下一个节目:《懒惰的杜尼亚》……”优美动听、明丽欢快的旋律,博得了真诚的掌声,还是少年的施光南在掌声中微笑……

还是这一年的夏天,在青岛高干疗养区俱乐部,舞厅乐池中竖立着一排排的乐谱架。无意中翻到了《圆舞曲》,惊愕之余,施光南开心地笑了。

翌年夏天,北京音乐刊物《圆明园歌声》精选成册,捐款誊印,当这本辑录了三十多首中外民歌的册子出版后,施光南拿着册子得意地笑了。跟不胫而走的《懒惰的杜尼亚》和《圆舞曲》一样,册子中那些标着“阿查都力亚”、“方耀”、“阿热布森”等古怪名字的作曲家的作品,统统出自施光南之手。

施光南为什么要掩藏自己的真实姓名呢?笔者认为大概有三方面原因:其一,因为他性格十分腼腆,怕羞,不喜张扬;其二,少年好玩的天性,让他跟社会打起了哑谜,“让大家都蒙在鼓里”使他觉得十分窃喜;其三,他认为只有这样才能得到人们最公正的评价。

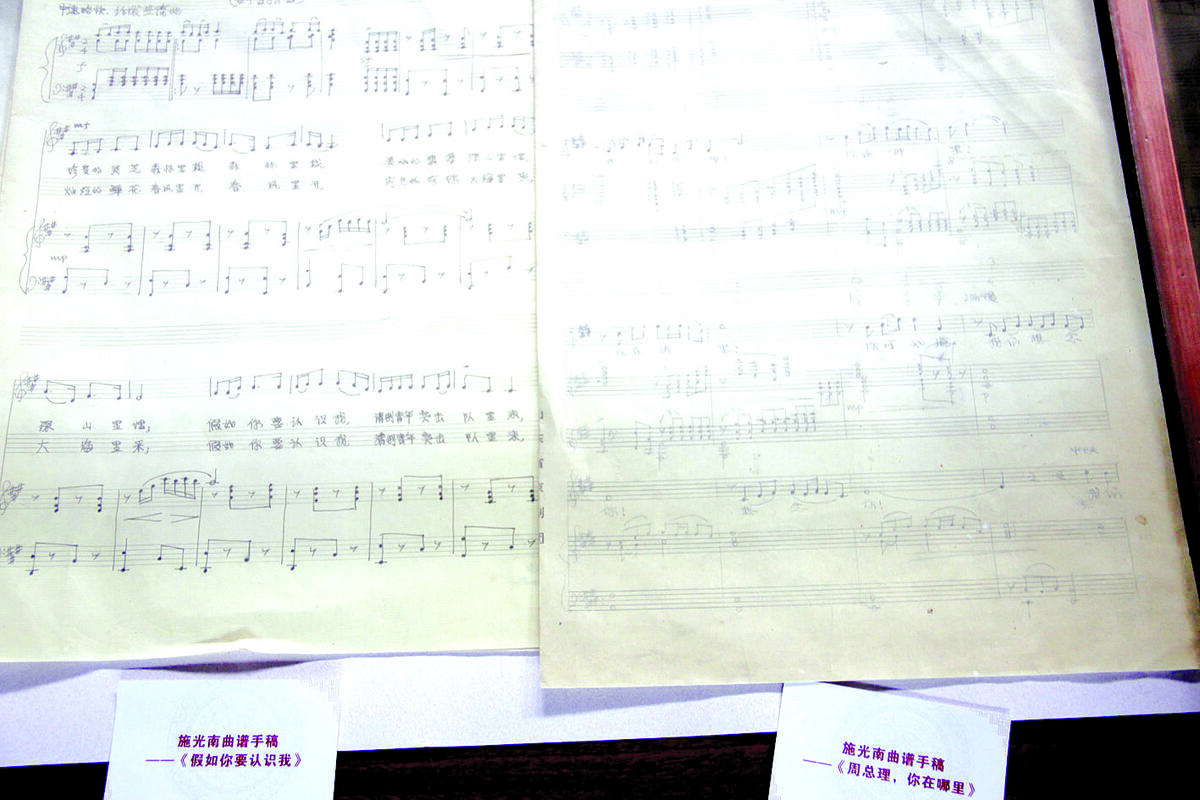

1957施光南被中央音乐学院破格录取,1959年转入天津音乐学院作曲系学习,先入中央音乐学院附中补习两年,再转中央音乐学院作曲系学习。1964年毕业于天津音乐学院作曲系后任职天津歌舞剧院。在此期间他创作了女中音独唱曲《打起手鼓唱起歌》旋律流畅上口,具有浓郁的民族风味,深得群众喜爱。1976年10月“四人帮”被粉碎,施光南把万马齐喑后民众扬眉高歌的心情与自己的一腔喜悦化成一曲《祝酒歌》,顿时传遍了华夏大地,它陶醉了亿万中国人民,成为时代的颂歌。

1978年7月,施光南调入原中央乐团。他的创作激情如黄河之水激荡澎湃,接连创作了《月光下的凤尾竹》、《吐鲁番的葡萄熟了》、《在希望的田野上》等上百首带有浓厚理想主义色彩的抒情歌曲,无论是对当代青年美好生活和爱情的讴歌,或是对祖国的深深热恋和对家乡的殷切期望,都唱出了中国人民走向未来的心声,唤起了亿万人民的强烈共鸣,成为经久不衰的时代之歌,激励着一代青年在他的歌声中奋发进取。

1981年,为纪念鲁迅先生诞辰一百周年,施光南创作了大型歌剧《伤逝》,他以满腔热情和崭新的手法,成功地用音乐塑造了鲁迅先生笔下所刻化地追寻与彷徨的一代青年形象。1984年7月施光南加入中国共产党,三年后,他作为文艺界优秀共产党员的代表出席了党的十三大。1985年,施光南被选为中国音乐家协会十五个副主席中最年轻的副主席。同年,全国30万个团支部投票评选首届“当代青年最喜爱的歌”获奖的30首歌曲中,施光南的作品占三首。1986年,施光南被选为全国青联副主席。此时,施光南成了全民偶像,或者说是精神领袖,许多青年,特别是文艺界的年轻人都喜欢都围绕在他的周围。

施光南曾经说过:“爱国是我创作永恒的主题。”在施光南的作品中充满了对美好生活的歌颂、对祖国的热爱、对中国传统文化的弘扬以及对重振民族精神的企盼。无论是在改革开放阶段,还是在建设祖国的繁荣时期,或是在中国迈向伟大复兴的今天,施光南的作品始终传达着中国人民走向未来的心声并不断唤起亿万人民的强烈共鸣,成为经久不衰的时代之歌,为此他也成为新中国成立后唯一一位被国家授予“人民音乐家”称号的艺术家。

当艺术遇上商业

随着流行歌曲的兴起,传统音乐步入低谷。当艺术碰上商业,其结果必然不是艺术家所喜闻乐见的。

施光南一首曲子的稿费,直到他去世的前夕还是三五十元,有的只有10元。在施光南去世的时候,寄到中央交响乐团收发室的施光南的两份稿费,都是10元,其中一份是一教育杂志寄来的施光南为少年英雄赖宁的谱曲报酬。

冲着施光南的名望,愿意赞助他办音乐会的人很多,但作为艺术之臣子,日日顶礼膜拜尚觉惶恐不够挚诚,怎可见艺术荒败,堕落于物欲横流之中?

施光南生前,举办过四次个人音乐会,第一次是在北京101中学,那是团组织和同学们为他举办的,尽管不是很正式但非常真诚;第二次是在中国音乐协会天津分会;第三次是在武汉,该市青联一手操办;第四次是在广州,一次令施光南尴尬难忘且充满商业气息的演出。

这一场音乐会由某文化公司策划,广州方面协助,施光南对广州音乐会倾注真情,联络了胡松华、吴雁泽、罗天蝉、杨洪基、关牧村、殷秀梅、董文华等几十名歌唱名家。但“6.4”之后,愿意赞助艺术的企业一时渺渺。当施光南一行到达广州准备出席新闻发布会场时,才发现最后确定的赞助商是香港万利烟草公司。

施光南愕然,无法接受这一现实:“我不抽烟,一辈子最恨烟草对人健康的危害;四年前,‘555’公司提出过赞助被我拒绝了。”音乐家的脑袋摇得像拨浪鼓。但是,没有十几万元的赞助,音乐会如何开场?已经到达的几十人的食宿开销又该怎么办,就像候宝林先生说的《关公战秦琼》,艺人不唱就“不管饭”了。

施光南只能作出不堪的选择。他太痛苦了,有一种被人轻贱、又被出卖的感觉:“我作为一位艺术家,真的好可怜。我的艺术居然养不活自己的艺术,我居然要在最厌恶的东西面前低头。他们要用毒害人民的钱为我开音乐会,难道真的要我在金钱面前屈服,这太痛苦了。”

新闻发布会在东方宾馆会议大厅举行,红红绿绿,花花紫紫,万宝路香烟和打火机的广告充斥会场,好在高度近视的施光南看得不太真切,只好装聋作哑,强作欢颜。

这次音乐会由于施光南的作品和大批著名歌唱家的演出而受到好评,但施光南却是带着强烈的遗憾和痛苦回到北京。

巨星的陨落

1990年4月,暮春的北京,雨疏风斜。处在创作高潮、事业如日中天的施光南正在快马加鞭、争分夺秒地准备他创作的大型歌剧《屈原》,却因突发性脑溢血倒在了他最心爱的钢琴上,在歌声中结束了他短暂而光辉的一生,中国失去了最优秀的年轻音乐家。施光南的离世震动了中央,时任国家主席的江泽民发来唁电:“惊悉中年作曲家施光南逝世,心情十分沉重,特向施光南同志表示哀悼,并请向其家属转致慰问。江泽民1990,5,10”。

世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆。光明日报社社长兼总编李树喜在其《二十八个半风云人物成与败》一书中叹道:音乐奇才,短暂人生,划天而过,光耀苍穹。手鼓咚咚,泉水淙淙,经君之手,音律天成;高山常在,流水常青,瓦釜乱鸣,人念黄钟。

斯人虽逝精神在

黄钟长鸣永不休

连绵阴雨之后,青山薄雾缭绕,一草一木绿的格外清新。一行人沿着湿润的田埂,向北走去,经过一口小水库,便是一座小山坡。山上芳草萋萋,青松成林。其下有一座圆形的墓穴,正是施复亮和钟复光之墓。

生愿同衾死同穴

施复亮与钟复光相携一生,走过无数艰难的岁月。生有一女二子,女儿施月明,生于1926年,嫁与长她5岁的同乡曹荣生,二人均为浙农干院(现并入浙大)的退休干部;长子施洪宇,生于1927年,1992年母亲去世的第二天,因经不起刺激而溘逝,生前为成都某电器厂工程师,一生坎坷,终身未娶;幼子即为人民音乐家施光南。

中国人历来讲究叶落归根,在外漂泊多年的浪子,总会在生命的尽头怀念起故乡和它给予的温暖。施复亮死后,骨灰存放在北京八宝山第一室。钟复光生前曾多次嘱咐子女,要把自己的骨灰和施复亮的骨灰一起带回故土,安葬在源东乡东叶村。她曾对自己死后事宜说了三句话十二个字:“丧事从简,尸体解剖,骨灰种树。”

施月明女士说:“母亲这样做,一方面是考虑她死后因级别关系,骨灰不可能与父亲同存八宝山第一室,另一方面是因为她对东叶村有很深的感情,个中原因除了嫁与这座青山、嫁与这个山庄、嫁与复亮其人这层意思之外,她还有一个特殊的情结,就是我的外婆钟刘氏在叶村整整生活了10个年头,而且就死于斯葬于斯。母亲是1992年2月19日21时0分在北京朝阳医院逝世的。在弥留之际,当她神志依然清醒时,又对我说过类似的话,连连说:‘叶村好,种树好!’母亲一去世,我就想到如何尽快完成她的遗愿,为了取回父亲在八宝山的骨灰,我又通过省民建打报告给中央统战部,后来得到正式批复同意,于是我就到北京取回了父亲的骨灰。”

如今这对革命伉俪长眠在松涛云海之间,沐故园明月清风,慰逝者眷眷乡愁,寄黎庶切切哀思。

他们的墓地已被列为爱国主义教育基地,每到清明时节,总会有一批批的年轻人过来献上几束鲜花,静静聆听他们的故事和传说,遥想那个风云变幻的岁月。

先贤已逝精神长存

施氏故居门外就是东叶村的中心广场,许多村民坐在广场红旗下闲话家常。他们告诉记者,来这里参观故居缅怀施氏父子的游人很多,“周五、周六来这里的游客很多,车都停不下。”

来自浦江的李文新告诉记者,施光南先生曾是一个时代的符号,及时而准确地传达着时代的信息,演绎着时代的情感,无论是在农村,还是在城市;无论是在内地,还是在边疆,施光南先生总是能用他的歌谱写出属于这里,又属于全民的歌曲。源东是他的故乡,早就想来看看,这次刚好到金华办事,就带着一家五口一起来了。旁边是他的父亲,快70岁了却依然精神矍铄,还能哼上几首施光南的曲子。

来自东阳的张萍女士是一名小学音乐老师,对施光南似乎多了几分敬重。她告诉记者:早在9岁就与施光南结缘,她第一次登台演出,表演的就是施光南先生的《校园多美好》。后来读了师范学校,一帮十七八岁的年轻人对于音乐情有独钟,一下课,整座学校就是音乐的海洋。欢快飞动的乐曲里面,施先生的歌独领风骚,倍受同学们的喜爱。

广场边上有一座石砌双檐的六角凉亭,名叫“和盛亭”,亭正中间立有一块功德碑,亭的圆柱上刻有一副对联,上书:山环水绕景色秀人杰地灵景相新。自施氏父子之后,东叶村涌现了一大批杰出人士,分散在各行各业。

斯人虽逝,可他们的精神却依然在这片希望的田野上流淌,薪火相传。在回家的途中,我不禁唱起“美酒飘香歌声飞,朋友啊请你干一杯,胜利的十月永远难忘,杯中洒满幸福泪……”